2025.08.18

Trip

上勝町・研修視察

デザイナー/フォトグラファーのカプリンです。

7月末、ディレクターの木下とともに、弊社クライアントである井木商事と徳島県上勝町を1泊2日で視察しました。今回はその様子をご紹介いたします。

井木商事は舞鶴で約80年にわたり廃棄物処理事業を営み、当社エコノシスデザインは2017年よりロゴ、ウェブサイト、ブランディング全般をサポートしています。

上勝町は2003年に宣言した「2030年までにごみゼロを目指す」活動、「ゼロ・ウェイスト運動」で注目されており、

・ごみを45種類以上に分別し、リサイクル率の向上を図る

・家庭ごみの収集はなく、住民自らが持ち込み分別する

・修理・再利用を促す「くるくるショップ」を運営

・環境保護に加え、地域コミュニティ形成や観光資源化にもつなげる

など、「ごみは資源。自分で責任を持って循環させる」という町ぐるみの挑戦は、全国から企業や自治体が多数視察に訪れています。

ゼロ・ウェイストセンター、エントランス部。

1日目に訪れたのは上勝町の中枢に位置する上勝ゼロ・ウェイストセンター。

ゴミステーション、ストックヤード、リユースショップ、交流ホール、そしてゼロ・ウェイストを体験しながら宿泊できるHOTEL WHYが並列する複合施設です。

かつて焼却場だったこの場所は、地域住民にとって無くてはならない生活インフラになっています。

ごみを43種類に分別してセンターに持ち込むことで、日本の平均リサイクル率が約20%の中、上勝町では約80%(生ゴミを除く)のリサイクルを実現しています。

ゴミステーション、ストックヤード部分。

現場スタッフさまに上勝町のゼロ・ウェイストの歴史を解説していただきました。

各ゴミの処理費用やリサイクル収益が見える化され、自治体で使えるポイントが貰えたり、住人の協力を促す工夫がされていました。

施設のブランディングデザインはトランジットクリエイティブ。建築設計は中村拓志氏率いるNAP建築設計事務所。

上空から見ると、センターは「?」の形をしており、カーブ部のゴミステーションとストックヤードは車両がスムーズに乗り入れできる設計にもなっています。

また、廃材を出さない支柱とそれを止めるボルト、上勝町から集めたガラス窓や戸を再利用した象徴的な壁面、清酒ケースのデスク、ガラス瓶のシャンデリア、一塗缶を再利用したベンチ、瓦を再利用した縁取など、建物の形状や建築技法、あらゆる細部にゼロ・ウェイストの理念に沿って考え抜かれたデザインが宿っていました。

コラージュされた窓。それぞれのガラスには、かつて違う景色が写っていた。

リサイクルで生まれかわったプラスチックブロックのおもちゃ。奥にはカーペットを再利用したベンチ。

磨りガラスの様々なパターンは、内からも外から見ても飽きない。

リユース家具。床のタイルも余った資材を譲り受けたものを活用したそう。

リユースショップ。「なぜそれが必要か」を記載すれば誰でも持ち帰ってよいルール。

「?」の「・」に位置するHOTEL WHY。

利用時には、石鹸、茶葉(阿波晩茶)とコーヒーが必要量だけ支給される等、日常における消費量を意識させられます。

周辺には売店も自販機もなく、虫やツバメの声だけが響く静かな時間が流れていました。

客室もセンターと同様にコラージュのガラス窓、ベッドをリユースしたソファ、デニム生地をリユースしたラグ、マキの樹(?)の枝を残した柱など、コンセプトを重視しながらもデザイン性も高く、居心地のよい空間になっていました。

一見奇抜な建物にも見えるが、山々に囲まれ自然と調和しているようにみえる。

客室に個室はなく、居心地の良いスポットが部屋の中にいくつか作られていました。

ロッジのような客室。階段の本はキャスリン・ケロッグ著の「101 Ways to Go Zero Waste」セバスチャン・ドモランの写真集「Cantines : Recettes cultes corrigées par les chefs」

枝をそのまま残した独特の支柱。

リユースされたパッチワークのようなカーテン。

ホテルのサインも車輪や農具、引き戸などをリユースしている。

夕食は近くの古民家を改装したイタリアンレストラン、ペルトナーレにて。

郷土の素材を惜しげなく使ったメニューにはどれも舌鼓を打つほど美味でした。

コースはスッポンのスープ、天然魚のフリット、ショートパスタのジェノベーゼ、天然ウナギの牧火焼きなど。メインは阿波牛のイチボやサーロイン、ラム肉などが選べました。

2日目の朝は上勝町の住民と同じゴミ捨てを体験。

自分たちの出したゴミを指示通りに細かく分別して捨てたり、茶葉やコーヒーかすをコンポストに埋めました。

分別は実際にやってみると直感的で分かりやすく、分別が多いことはあまり苦に感じませんでした。

朝食は自分で温めて作る春雨麺のスープ。小松菜、オクラ、ホウレンソウ、モロヘイヤの旬野菜を添えて。

茶葉とコーヒーかすをコンポストに投棄。コンポストの形状や捨てる手順を守ることで効率よく堆肥化されるそう。

ランチと研修をホテル近くのRISE & WIN Brewing Co. にて。

研修ではゼロ・ウェイストセンターやHOTEL WHY、上勝ビールとそのブリュワリーをプロデュースしている株式会社スペックさまに活動内容や上勝町での取り組みなど、様々なお話をしていただきました。

レストラン、マイクロブリュワリーとグランピングが楽しめるこの場所もセンターと同様にたくさんのガラス窓を一面に配置したシンボリックな建物でした。

天井が高く、コラージュ窓から光が差し込む内装。ランチはプルドポーク、アイゴ(海面上昇により増殖しているらしい)のフィッシュカツや地産野菜のグリルが味わえました。

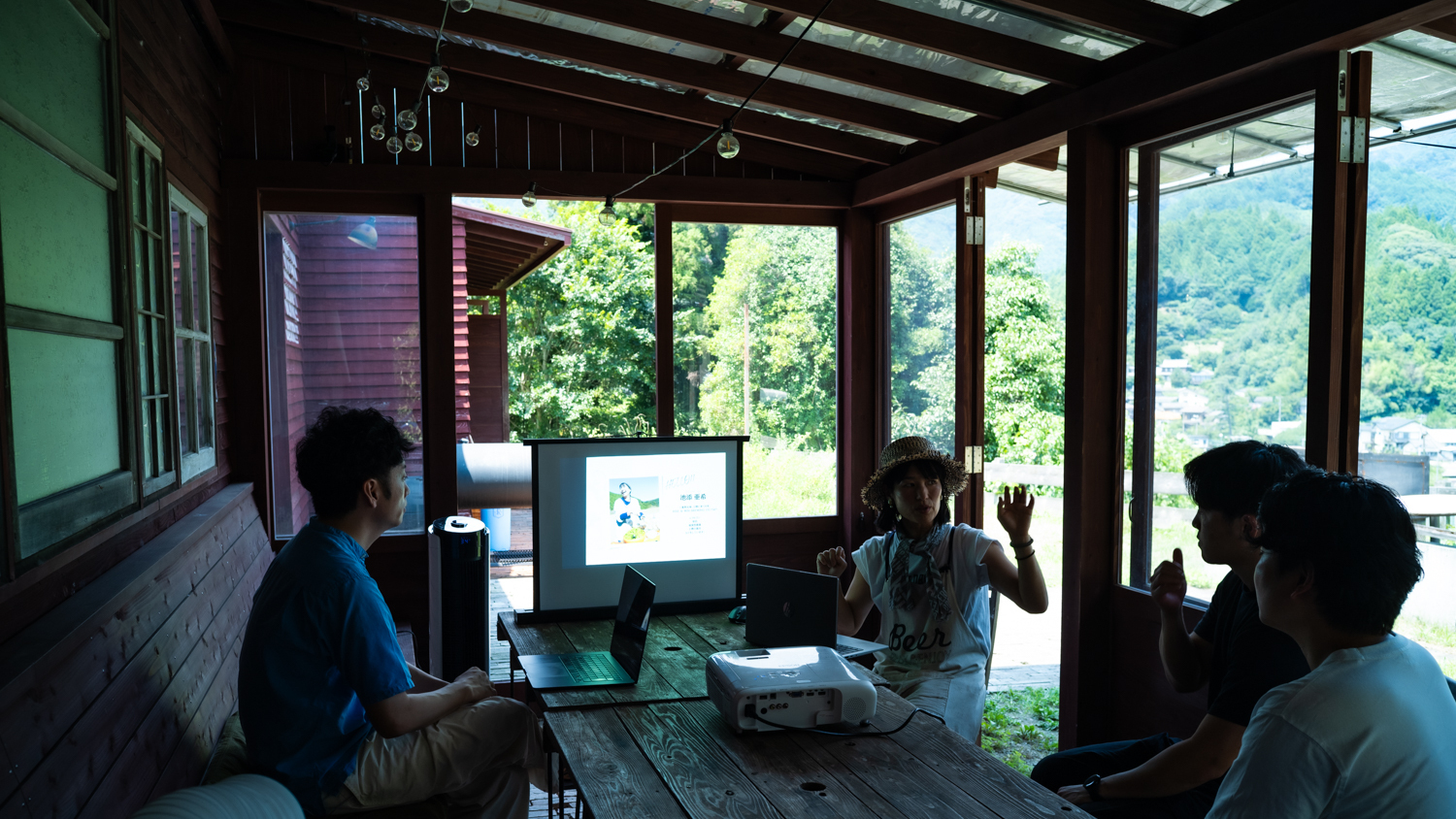

研修の様子。暑い中、丁寧に熱意のこもったお話を沢山していただきました。

次に案内していただいたのは上勝ビールの醸造所、KAMIKATZ STONEWALL HILL CRAFT & SCIENCE。

株式会社スペックさまはバイオサイエンスの衛生コンサルタントではありますが、上勝町ではビール製造で出る麦芽かすなどの有機廃棄物をバイオ技術で液体肥料に変えるシステム「reRise」を確立し、ここではビールの醸造と液体肥料の生成をしていました。

石垣の上に聳え立つ工場は元は製材所跡地だったそう。左に見えるのが「インディゴタワー」。

工場内の醸造タンク。

山々に囲まれた工場。麦芽かすを液体肥料に変える装置とタンクが稼働している。

工場の外にはASSEMBLEが設計した インディゴタワー・テイスティングサロン がひっそりとそびえます。

藍染した板版やASSEMBLEが地域の学生と行なったワークショップで制作したオブジェクトが置かれており、ここでも地域性を意識したデザインとストーリーがありました。

社員がテイスティングやミーティングに集まる場でもあり、神秘的な雰囲気もあってか、モニュメントとして社員に愛されているようでした。

タワーから見える中学校。

斜面に生えている木を丸々使うことにより、それぞれの支柱は継ぎ目なく一本の木でできているそう。

この研修で感じたことは、現場に出向かなければ、知りえない情報の多さ。

資料だけでなく、同じ空気を吸い、現地の人間に耳を傾けなければ、分からないことばかりでした。

上勝町の世界中から注目される成果も、1,000人規模の地元住人が協力することで成り立つ事業です。

これらの事業や功績、それを支えるストーリーテリングは他の自治体で容易に模倣できるものではありません。

情報や手段が溢れる現代だからこそ、問題の本質を見失ったり、解決策を選び間違える危険があります。

このような特殊な「デザイン」には、あらゆる着眼点と手段、そして相当のバイタリティを要します。

そしてそれを実行するのは他ならぬ「人」。

あらゆる情報、土地、文化、価値観、人種、性別、言語をも越え、最適な形に落とし込む「デザイン」という行為は地道なプロセスの積み重ねであることを再認識させられました。

私たちエコノシスデザインはこれからも「お客さまと共に」あらゆるデザイン、ブランディングの課題解決に取り組んで参ります。

カプリン